Zentrale Zollabwicklung Einfuhr (CCI): Vorteile, Ablauf und Herausforderungen

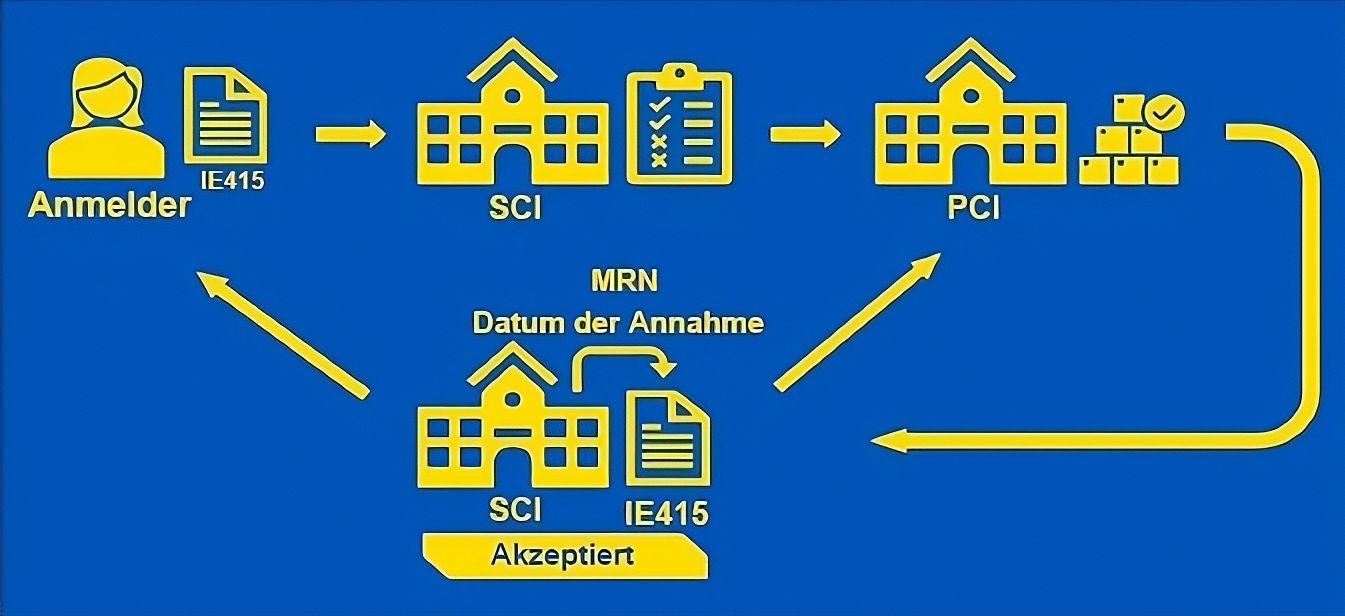

Mit der Zentralen Zollabwicklung Einfuhr (Centralised Clearance for Import – CCI) können Unternehmen ihre Zollanmeldungen zentral über die Zollstelle am Unternehmenssitz abwickeln – unabhängig davon, an welchem EU-Zollamt die Ware tatsächlich eintrifft. Die lokale Überwachungszollstelle (SCI) koordiniert das Verfahren und steht als alleiniger Ansprechpartner zur Verfügung. Die Gestellungszollstelle (PCI) am Ort der tatsächlichen Warenankunft ist für Kontrollen und die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer zuständig. Der Datenaustausch zwischen den Behörden ersetzt das bisher notwendige Versandverfahren.

In Deutschland wird CCI mit dem ATLAS-Release 10.2 eingeführt, geplanter Start ist November 2025. Die Test- und Zertifizierungsphase soll bis Oktober 2026 abgeschlossen sein. Grundlage ist das EU-Datenmodell, das Zollanmeldungen auf drei Ebenen gliedert: Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition. Neu ist, dass Anmelde- und Gestellungsort auseinanderliegen dürfen – auch innerhalb Deutschlands.

Nutzen für Unternehmen

Eine CCI-Bewilligung bringt zahlreiche Vorteile:

- Zentrale Bündelung von Fachwissen und Zuständigkeiten

- Weniger Zollanmeldungen durch Wegfall des Versandverfahrens

- Reduzierter Verwaltungs- und Kostenaufwand

- Einheitliche Softwarelösung für alle EU-Zollprozesse

- Optimierte Compliance und geringeres Fehlerrisiko

- Vereinfachte Kommunikation mit einer einzigen Zollbehörde

Insbesondere Unternehmen mit zentralen ERP-Systemen profitieren von der Vereinheitlichung. Die Notwendigkeit, mit unterschiedlichen Systemen und Schnittstellen je EU-Land zu arbeiten, entfällt. Auch die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern kann reduziert werden, da die eigene Zollabteilung mehr Verantwortung übernehmen kann.

Die Nutzung von zertifizierter Zollsoftware bleibt auch bei CCI verpflichtend. Es sollte frühzeitig geklärt werden, ob bestehende Softwarelösungen kompatibel sind.

Herausforderungen im Verfahren

Das CCI-Verfahren bringt auch neue Anforderungen mit sich. Während der Zollabgabenbescheid weiterhin von der SCI (z. B. Deutschland) ausgestellt wird, erfolgt die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer durch die PCI im jeweiligen Einfuhrstaat. Unterschiedliche nationale Regelungen und Steuersätze machen das Verfahren komplexer.

Hinzu kommt, dass nationale Statistikbehörden durch die PCI mit Daten versorgt werden müssen, während die Kommunikation des Unternehmens ausschließlich mit der SCI erfolgt.

So läuft eine Zollanmeldung mit CCI ab:

- Der Wirtschaftsbeteiligte übermittelt die Anmeldung an die SCI.

- Diese prüft die Angaben und sendet sie an die PCI.

- Die PCI kontrolliert nationale Anforderungen.

- Die SCI registriert die Anmeldung und informiert über Kontrollbedarf.

- Die PCI führt ggf. Kontrollen durch und meldet die Ergebnisse zurück.

- Die SCI entscheidet über Änderungen oder Ablehnung.

- Zollabgaben werden durch die SCI erhoben bzw. Sicherheitsleistungen geprüft.

- Die PCI erhebt die Einfuhrumsatzsteuer.

- Statistikdaten werden von der PCI weitergeleitet.

- Die SCI erteilt schließlich die Freigabe der Ware.

Beantragung und Dauer

CCI kann für die Einfuhr in den freien Verkehr sowie für Sonderverfahren wie Zolllager, aktive Veredelung oder Endverwendung beantragt werden. Voraussetzung ist ein gültiger AEO C oder F Status.

Die Antragstellung erfolgt elektronisch über das EU-Trader-Portal. Vor Erteilung müssen sich die beteiligten Mitgliedstaaten im Rahmen eines Konsultationsverfahrens abstimmen – etwa zu Fristen, nationalen Besonderheiten oder Dokumentenanforderungen. Dieser Prozess kann mehrere Monate dauern; insgesamt ist mit etwa sechs Monaten Bearbeitungszeit zu rechnen.

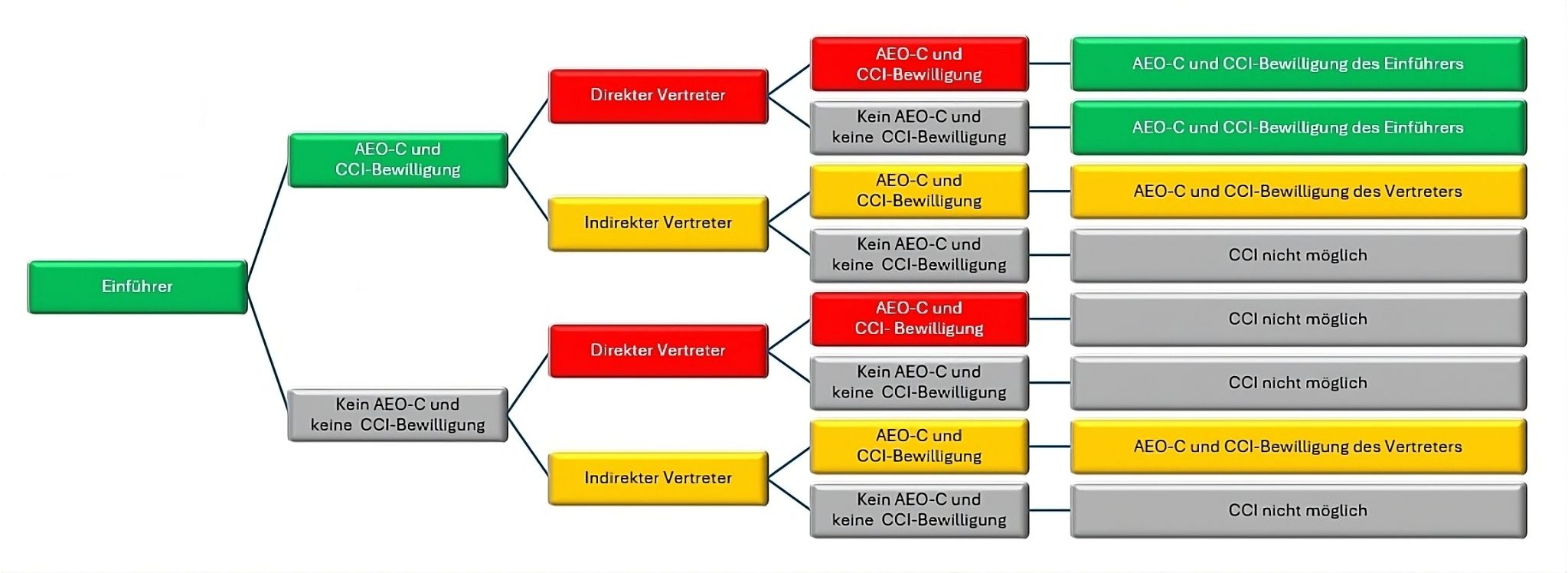

Die Darstellung veranschaulicht die unterschiedlichen Formen der rechtlichen Vertretung bei der Zentralen Zollabwicklung (CCI) und die jeweiligen Voraussetzungen. – Quelle: dbh Logistics IT AG

für AEO C- und CCI-Bewilligungen.

Reform und Ausblick

Eine direkte Vertretung im CCI-Verfahren ist nicht vorgesehen – lediglich eine indirekte Vertretung mit eigener Bewilligung ist möglich. Ergänzend dazu wird das Guarantee Management System (GUM) eingeführt, um Gesamtsicherheiten EU-weit über das Portal zu verwalten.

Erfahrungen aus der bereits seit 2019 umgesetzten zentralen Zollabwicklung bei der Ausfuhr (CCL) zeigen, dass das Modell funktioniert – spätestens ab Ende 2025 soll auch der elektronische Austausch zwischen den Zollbehörden EU-weit standardisiert sein.

Fazit

Die Zentrale Zollabwicklung ist ein zukunftsweisendes Modell, das Unternehmen mehr Effizienz, geringere Kosten und höhere Rechtssicherheit bietet. Wer frühzeitig plant, interne Prozesse anpasst und den Dialog mit den Zollbehörden sucht, kann langfristig profitieren. Eine gute Vorbereitung und ausreichend Zeit für das Genehmigungsverfahren sind essenziell – ebenso wie die Nutzung der Beratungsangebote der Zollverwaltung, etwa durch die Kontaktstelle Konsultationsverfahren beim HZA Nürnberg.

Einen ausführlichen Fachbeitrag zu diesem Thema finden Sie in der Ausgabe 08/2025 der Zoll & Export.

Für die Teilnahme am internationalen Handel ist eine vernetzte IT-Infrastruktur entscheidend. Die dbh-Software Advantage Customs ermöglicht eine digitale, effiziente und rechtskonforme Zollabwicklung. Sie ersetzt Papierformulare durch elektronische Nachrichten, ist ATLAS-zertifiziert und unterstützt auch Spezialverfahren wie Veredelung und Zolllager. Die benutzerfreundliche Lösung lässt sich in SAP und andere ERP-Systeme integrieren, ist mit weiteren dbh-Produkten kombinierbar und bietet Anbindungen an See- und Flughäfen – ideal für Import und Export per Luft- und Seefracht.